Glossaire

Notions : Réciprocité

- Alliance

- Altérité

- Antagonisme de civilisation

- Charis (la grâce)

- Coexistence de systèmes antagonistes

- Confiance

- Conscience affective

- Conseil interethnique

- Contact direct

- Contrat à deux prix

- Création

- Déclaration du Groupe de Lima

- Dialectique du don

- Echange

- Economicide

- Economie de réciprocité

- Esclavage

- Fétichisme

- Filiation

- Fonction contradictorielle

- Fonction symbolique

- Formes de réciprocité

- Genèse de la valeur

- Honneur

- Imaginaire

- Incarnation

- Individuation

- Interface de système

- Justice

- Kakarma

- Les deux Paroles

- Lien social

- Liminarité dédoublée

- Mana

- Marché de réciprocité

- Monnaie de réciprocité

- Monnaie de renommée

- Organisation dualiste

- Organisation moniste

- Parole d’opposition

- Parole d’union

- Partage

- Philia

- Prestations totales

- Prestige

- Principe d’opposition

- Principe d’union

- Principe de croisée

- Principe de liminarité

- Principe de réciprocité

- Principe du contradictoire

- Principe dualiste

- Principe moniste

- Prix retour

- Quadripartition

- Quiproquo Historique

- Réciprocité anthropologique

- Réciprocité binaire

- Réciprocité centralisée

- Réciprocité formelle

- Réciprocité généralisée

- Réciprocité hélicoïdale

- Réciprocité horizontale

- Réciprocité négative

- Réciprocité positive

- Réciprocité spirale

- Réciprocité symétrique

- Réciprocité ternaire bilatérale

- Réciprocité ternaire unilatérale

- Réciprocité trinitaire

- Réciprocité verticale

- Réel, imaginaire, symbolique

- Révélation

- Redistribution

- Responsabilité

- Sacrifice

- Sens

- Situation contradictoire

- Solidarité

- Structure étoilée

- Structures élémentaires de réciprocité

- Sujétion

- Système de réciprocité

- Tiers inclus de la réciprocité

- Valeurs de la réciprocité

- Vengeance

Notions : Logique du contradictoire

- Actualisation / Potentialisation

- Conscience élémentaire

- Conscience de conscience

- Conscience objective

- Contradialectique

- Contradictoire

- Homogénéisation / hétérogénéisation

- Implication positive/négative

- Logique

- Logique dynamique du contradictoire

- Niveaux de réalité

- Orthodialectique

- Paradialectique

- Principe d’antagonisme

- Principe de complémentarité

- Tiers inclus de la logique dynamique du contradictoire

Répondre à cet article

janvier 2009

7. La coexistence des deux Paroles chez les Aymaras

Dominique Temple

La coexistence des deux Paroles s’est déjà annoncée avec la présence d’une structure dualiste discrète dans les communautés Rwanda, elle s’est plus clairement affirmée dans les communautés Huni Kuin. La thèse que nous proposons de défendre est que la présence simultanée des deux Paroles est une constante.

Les communautés humaines donnent-elles la préséance à l’une ou l’autre, ou bien les utilisent-elles systématiquement toutes deux ? L’une permettrait-elle un développement de l’être social différent de l’autre ? Dans cette éventualité, qui renoncerait à leur usage simultané ? Qu’en serait-il également du rapport des deux Paroles entre elles ?

Nous illustrerons la coexistence de la Parole d’opposition et de la Parole d’union en empruntant ses observations colorées à Verónica Cereceda [1].

Le faucon allqamari

Verónica Cereceda nous raconte que dans les autobus qui sillonnent les Andes de Bolivie, le chauffeur s’exclame : « Quelle chance ! » lorsque devant lui s’envole un faucon allqamari dont le mouvement des ailes fait alterner des couleurs noires et blanches. Et tandis que leurs visages s’éclairent d’un sourire, les Aymaras dans l’autobus, lèvent leur chapeau en signe de joie.

L’oiseau adulte est blanc et noir, mais lorsqu’il est jeune, il est uniformément gris ; lorsqu’il devient vieux, il redevient d’un gris indéfini que les Aymaras nomment aussi “café”. Quand ils croisent un oiseau adulte blanc et noir, les hommes lèvent leur chapeau, mais s’ils rencontrent des oiseaux gris, jeunes ou vieux, ils ne lèvent pas leur chapeau, et le conducteur de l’autobus ne dit pas “Quelle chance !”

Verónica Cereceda s’interroge sur cette dichotomie :

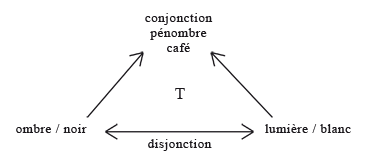

- Figure 1

- Cereceda “A partir de los colores de un pájaro…”, p. 61.

Cereceda souligne que le contraste noir et blanc forme déjà une dichotomie et plus précisément une opposition corrélative : celle de “lumière et ombre”, terme dit dans la nomenclature de Brondal à laquelle elle se réfère “complexe”, et qui s’oppose à “café” un terme dit “neutre”. Le “café” peut se concevoir ainsi comme la négation logique du terme “complexe”.

Cereceda propose donc la symétrie suivante :

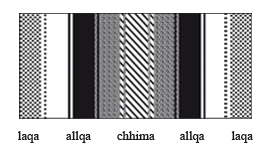

- Figure 2

- /neutre, non contrasté / vs / complexe, contrasté / (p. 63).

Mais on peut aussi opposer la logique d’une opération à celle de l’autre : le café devient la conjonction de ce dont le contraste noir et blanc est la disjonction. Le café peut être l’expression par l’unité de ce que le contraste noir et blanc traduit par l’opposition corrélative.

Le support de ces deux opération contraires devrait alors être en lui-même contradictoire.

- Figure 3

- T = contradictoire

L’opposition entre “noir-blanc” d’un côté et “café” de l’autre est-elle de même nature que l’opposition entre blanc et noir ? Les Andins interprètent-ils l’opposition du café au contraste noir et blanc selon le même principe que l’opposition ombre-lumière, c’est-à-dire comme une opposition de termes corrélés entre eux ?

Si oui, le café est double : “ni” ombre “ni” lumière, parce que le noir et blanc est ombre “et” lumière.

Ou bien l’opposition entre “café” et “noir et blanc” n’est pas corrélée et il s’agit de purs contraires. Et dans ce cas, le neutre n’est pas une dualité (ni-ni opposée à une autre dualité et) mais peut-être “l’unité de la conjonction”, tandis que le contraste ombre-lumière est “l’opposition de la disjonction” [2]. Il n’y aurait alors que deux termes contraires : la conjonction qui se représente par l’Un (la pénombre) et la disjonction qui forcément se représente par Deux (ombre et lumière), c’est-à-dire l’homogène et l’hétérogène. Nous ne serions plus dans un système quadripartite, mais dans la juxtaposition d’une dualité et d’une unité, dont le support commun serait une perception contradictoire, l’appréhension primitive dès lors qu’elle naît de la structure fondatrice : la réciprocité primordiale.

Le sens de l’homogène et de l’hétérogène (du neutre et du complexe, de la conjonction et de la disjonction) est ainsi orienté par le fait que l’oiseau est immature ou vieux quand il est de couleur homogène, et adulte lorsqu’il est de couleur hétérogène. Lorsqu’il est jeune, l’oiseau est appelé “suwa mari”. Adulte, il est appelé “allqa mari”. Allqa est employé, rappelle-t-elle, chaque fois que l’on veut signifier une opposition complémentaire entre des couleurs ou un contraste entre noir et blanc [3]. Cereceda conclut son analyse en disant que allqa veut signifier l’opposition, mais, observe-t-elle, pas n’importe laquelle, car allqa ne signifie l’opposition que lorsqu’elle est une disjonction entre parts égales, une disjonction équilibrée, c’est-à-dire ici une opposition corrélative.

Maîtriser les oppositions corrélatives, c’est devenir “comme un allqamari” adulte, cultivé, sage. Dans cette représentation “semi-symbolique” [4], la sagesse de l’homme adulte est assignée à la maîtrise des oppositions. Les paysans d’Isluga par exemple disent qu’admirer les textiles en allqa, c’est : “devenir intelligent”. « Et de même, la petite “allqa” que portent les hommes – deux glands de couleur vive, généralement vert et rose, pendant de la lanière qui leur sert de ceinture –, sert à “se rappeler les choses”, elle est “très bonne pour la mémoire” ou, même, “pour penser et comprendre” » [5].

La parité ombre et lumière, la complémentarité, l’opposition corrélative, définit une forme de culture qui se manifeste par une rationalité binaire, par le “d’une part/d’autre part”, qu’affectionnent les orateurs aymaras…

Si l’on corrélait à présent le neutre et le complexe par le principe d’opposition, le café devrait signifier l’opposé de la culture, la nature. Dans l’autre hypothèse (pas de corrélation), le café signifiera comme le noir et blanc le passage de la nature à la culture, et la conjonction aura une fonction de signification analogue à celle de la disjonction. Le neutre recevra des valeurs propres. Et puisque nous sommes dans un système semi-symbolique, l’oiseau lui imposera ses connotations : ces valeurs seront donc celles de l’oiseau gris, de l’immaturité ou de la vieillesse.

Quelles valeurs ont été articulées à la couleur de l’oiseau jeune ? Rien ne nous autorise pour le moment à penser à lui comme étant simplement “la nature”. Elles sont très peu nombreuses : « Les thèmes que nous voyons apparaître en relation avec la racine suwa (poussin) renvoient à une idée générale d’affaiblissement et manque de forces, dans la sécheresse des semis, dans le malade qui ne guérit pas, dans la bière qui ne parvient pas à être à point, à ce qui nécessite plus de soleil. Les synonymes cités ajoutent, par ailleurs, une idée de manque… » [6].

Voilà qui renvoie, tout de même, soit à la vieillesse, soit à l’immaturité. Il ne s’agit donc pas de la nature qui s’opposerait à la culture, du chaos qui s’opposerait à l’organisé, du non-sens qui s’opposerait au sens, mais plutôt d’un nouveau sens. Il y a un sens pour l’oiseau adulte, un sens pour l’oiseau jeune ou âgé : deux formes culturelles, l’une la santé, l’autre l’impuissance par insuffisance ou sénescence.

Pour redire ce point, le passage de l’inconscient au conscient peut s’effectuer soit par l’opposition corrélative (Parole d’opposition), soit par l’union de la contradiction (Parole d’union). Les valeurs de la conjonction signifieront tout autant que celles de la disjonction le passage de l’inconscient au conscient. Si l’adulte avait été gris et le jeune noir et blanc, la disjonction aurait signifié la débilité, et la conjonction la force. Dans la mesure où les hommes se seraient reconnus dans le faucon adulte, ils auraient valorisé la culture par l’intuition, tandis que les personnes âgées ou les femmes, qui auraient plutôt maîtrisé la Parole d’opposition, auraient eu à leur charge les opérations classificatoires. Les deux signifiants premiers, la disjonction et la conjonction, sont d’égale qualité et leur surdétermination par la nature paraît arbitraire.

Un grand mythe des origines, que nous rappelle Cereceda, semble bien confirmer cette thèse. Pour les Aymaras, le monde n’est pas “né d’un coup”, à partir de rien. Pas de succession entre une nuit sans limite et un jour éblouissant. Il existe bien un monde antérieur à celui qu’inonde la lumière mais qui n’est pas la nuit obscure ou le chaos. Il est une pénombre sans contraste, sans nuit et sans lumière. Et dans ce monde-là, il y a déjà des êtres, les ch’ullpa, mais incultes. Selon Cereceda, avec le soleil émerge donc un monde tout à fait contrasté du jour et de la nuit, des distinctions, des classifications, des animaux et plantes domestiqués, “cultivés” donc. Cependant, l’ancien monde ne disparaîtrait pas, il se perpétuerait avec certaines plantes et animaux. Les plantes et animaux sauvages, qui ressemblent aux plantes et animaux domestiques, sont les témoins de ce temps “d’autrefois” et toujours actuel. On les appelle k’ita. Donc l’ancien monde n’est pas révolu mais au contraire il coexiste aujourd’hui avec le nouveau. Mais comme ces deux mondes sont des contraires non corrélés, ils ne peuvent que s’exclure, de sorte que l’un ne peut être dit qu’antécédent par rapport à l’autre, ou encore caché, souterrain, par exemple. Mais il est tout aussi réel et actuel.

Peut-être tout n’est-il pas encore dit ? Le monde souterrain actuel est-il identique à ce qui précéda l’émergence du soleil ? Peut-on assimiler ce que les Aymaras appellent k’ita à ce qu’ils appellent ch’ullpa ? L’univers k’ita n’aurait-il pas lui-même émergé comme celui de la nuit et du jour d’un troisième système où la nuit et le jour et la pénombre auraient été unis par le contradictoire ?

Cereceda demande : « Quelles sont les valeurs attribuées à l’époque de la pénombre et à tout ce qui se rapporte socialement et humainement à elle ? » [7].

C’est sur le terme “k’ita” que porte son analyse : lorsqu’il s’agit de personnes, k’ita signifie marginal (comme peut l’être un esclave qui s’enfuit dans la nature et retrouve une liberté sauvage), c’est-à-dire dans une situation dédifférenciée mais toutefois d’indépendance. Lorsqu’il s’agit de groupes humains, ces valeurs ne sont pas seulement négatives.

« Aux yeux des Aymaras d’aujourd’hui, les Uru et les Chipaya, considérés comme les survivants de l’humanité antérieure, possèdent un pouvoir supérieur sur le monde du sacré. Pour les Aymaras d’Isluga, les Chipaya, qui sont voisins juste de l’autre côté de la saline de Coipasa, possèdent un grand prestige comme prêtres et médecins, et quand les problèmes ne peuvent pas être résolus au niveau des pratiques locales, on recourt aux spécialistes chipaya.(…)Si les populations de langue aymara paraissent s’être arrogé – mythiquement – le domaine politique et technique, elles paraissent avoir concédé, néanmoins, aux populations “k’ita”, une plus grande maîtrise du surnaturel » [8].

L’opposition, la disjonction, qui est l’apanage des Aymaras, est ici associée à la compétence politique, scientifique ; l’union, la conjonction, à la compétence religieuse des Chipaya ou des Uru.

L’analogie entre le mythe et l’oiseau se trouve confirmée par cette jolie transition :

« Le “suwamari” lui-même, l’oiseau jeune, par sa couleur indéfinie, représente symboliquement un “k’ita” et, comme tel, il a aussi des pouvoirs de médiation : ses plumes sont utilisées par les Chuani pour des cérémonies appelées “mesa qollu”, qui se réalisent pour les forces souterraines, et à l’inverse des cérémonies normales : c’est-à-dire, avec de la laine noire et non pas blanche, de brebis et non de lama. » [9].

Les phonèmes de la “talega”

Cereceda s’intéresse à présent aux dessins des talegas [10]. Les talegas sont des sacs destinés au transport des semences et des offrandes rituelles, à la conservation des aliments, au transport des vivres dans les voyages des vivants ou des morts. De tels sacs sont tissés par les femmes, en laine de lama, et depuis des temps très anciens (plus d’un millénaire) colorés de la même manière en bandes verticales noires et blanches ou du moins fortement contrastées. Le sac est un carré obtenu d’un rectangle plié et cousu. Les coutures sont extérieures de sorte que le carré à l’intérieur du sac soit un carré parfait. Or, un carré parfait s’inscrit dans un cercle.

Cereceda note que cet intérieur est très important :

« “Quelle belle talega”, s’exclama une fois un vieil homme, (…) et il expliqua “ses coins sont égaux, ils sont tous reliés ensemble, qu’aucun ne va de son côté”. Le carré du vieillard était donc presque un cercle : les quatre coins restent joints, aucun ne s’écarte, comme s’il existait un point concentrique qui les maintint réunis » [11].

Et du sac, on dit aussi qu’il est un animal. Le cercle est la projection d’une sphère, et la sphère est l’intérieur, le ventre de l’animal gravide qui engendre la vie.

Voyons à présent le dessin du sac. Les bandes d’un côté du sac sont impaires, de sorte qu’une bande est centrale. Les autres bandes se retrouveront face à face de part et d’autre de la bande centrale. La bande impaire reçoit une attention spéciale : elle est rehaussée en couleur ou même d’une ornementation médiane, ou bien elle est colorée par une laine qui ne se retrouve dans aucune autre bande, ou encore, lorsque les bandes sont teintées, elle est différenciée des autres par des rayures dégradées sur ses bords. Ce dégradé s’appelle k’isa. Enfin, cette bande s’appelle la “chhima” qui se traduit par “cœur”… Parfois, cette bande centrale prend beaucoup d’importance et déborde sur les côtés du sac.

Soulignons immédiatement quelques-unes de ces connotations : le centre – la bande impaire – est à part des autres bandes puisqu’il a un traitement séparé. Il est semblable à un principe d’organisation : il est le cœur de l’animal qui reçoit le sang de tous les organes et les irrigue, le cœur où, pour les Andins, se noue la vie de l’être. C’est le cœur que l’on offre dans les sacrifices.

- Figure 4

- Disposition des bandes et des raies (p. 1029)

Les bandes sur les côtés du sac sont dites “laqa” la “bouche”. Elles sont de couleur rouge ou marron, c’est-à-dire également neutres, moyennes, mélangées.

Les autres bandes du sac sont à présent face à face comme deux moitiés d’un système dualiste. Les femmes disent qu’elles sont le “corps” du sac, « comme les deux moitiés du corps humain ou d’un animal si on les repliait selon son axe longitudinal », dit Cereceda.

Ces bandes sont noires.

« Cet endroit noir du sac a lui aussi un nom : “allka”, qui dans sa première définition désigne le lieu de rencontre entre la plus intense lumière et l’obscurité la plus grande (rappelons qu’il s’agit de couleurs naturelles). Le noir est comme l’ombre de l’allka, tandis que le blanc (ou la couleur la plus claire dont dispose la tisserande) représente sa lumière » [12].

D’après ce que nous savons d’“allka”, cette bande ne se suffit donc pas à elle-même, elle est “allka” parce qu’elle est contrastée, qu’elle est corrélée à son contraire, à la lumière des bandes claires qui l’entourent.

« Si nous parcourons du regard les exemples que nous avons cités, nous percevons que le dessin fondamental que reportent tous ces sacs, cette alternance des bandes entre le clair et l’obscur, n’est rien d’autre que le déploiement successif de diverses phases de l’allka ; autrement dit, les bandes alternées sont comme des allka mineures qui se meuvent entre les pôles de l’extrême lumière et de l’extrême obscurité. Bref, l’allka est comme le principe générateur du dessin des talegas » [13].

Voilà donc un second principe générateur, puisque le cœur en est un aussi.

Il est difficile en voyant les bandes liées entre elles par leur opposition ombre/lumière de ne pas penser à l’opposition corrélative, au principe d’opposition de Lévi-Strauss, ou encore au principium divisionis de Jakobson. Et comment ne pas apercevoir dans le cœur, la chhima, que Cereceda appelle tout naturellement le centre, dans la sphère ou dans le cercle où s’inscrit le carré, le principe d’union ?

Jakobson fait observer que dans une opposition corrélative entre phonèmes, le facteur de corrélation peut être lui-même isolé et qu’il peut jouer un rôle propre dit “neutre”. Jakobson a créé pour lui le nom d’archiphonème. Le sac apparaît ainsi analogue à une structure linguistique élémentaire : la bande médiane, le cœur, peut être comparé à l’archiphonème, et les bandes contrastées, aux phonèmes corrélés. N’est-on pas confronté aux deux Paroles ? L’une d’opposition, contrastes corrélés, l’autre d’union, sphère, cercle, centre, milieu, ventre, cœur.

“La pensée sort du cœur, des entrailles et se dessine sur la bouche”. Cela fait penser à cette description de Maurice Leenhardt dans Do Kamo :

« Celle-ci (la pensée) procède des viscères, ensemble vibratile dont l’organe principal est le cœur, “we nena”. (…) Il est cependant une expression plus employée aujourd’hui que “nena” pour désigner l’acte de penser, et c’est “nexai” ou “nege”. “Ne” est un préfixe collectif, “xai” est une forme gutturale de “kai”, le panier de jonc, “ge” signifie le contenu d’un panier de richesses. Aux îles Loyalty, les termes “tenge”, “cenga” indiquent tous les contenants fibreux : viscères en sac, estomac, vessie, matrice, cœur et aussi fibres tressées d’un panier » [14].

La talega est comme le panier des Kanaks. Comme lui, elle est panse, ventre, viscères sensibles, cœur. Le sac est animal parce que la parole sort des organes vibratiles, des sensations du corps, elle émerge de l’affectivité.

« Reste à nous demander pourquoi la bouche ? (précise Cereceda), pourquoi pas la tête, les yeux ? Plus que le regard profond que lui conféreraient les yeux, plus que l’intelligence que lui donnerait la tête, il semble que l’animal possède une capacité de “convoitise” ou de “dialogue”. C’est-à-dire une capacité de recevoir, avec la nourriture, ou de donner, avec la parole. Ce sont des qualités que nous retrouverons en analysant l’usage et les fonctions des talegas dans la vie courante, plus particulièrement dans leurs rapports avec les aliments et les semences » [15].

Comme le panier tressé de fibres contient les richesses, la talega contient les dons de toutes sortes. Elle reçoit la nourriture, disait Cereceda, mais aussi la donne car si elle la garde au cellier, elle la porte aux champs sous forme de semences et d’offrandes à la terre… Les premières paroles sont nées du cœur, de l’affectivité, par le don des semences ou de la nourriture. Le don des vivres est lui-même une parole, une parole silencieuse, la première parole des hommes. Le don est le premier médiateur de la vie spirituelle.

Que veux-tu nous dire, ô sac ?

Aux deux bords du sac, on retrouve une bande particulière, la “bouche” :

« D’autre part, en dehors du centre (Cereceda appelle le “cœur” le centre), c’est la seule bande qui peut subir une transformation interne. Elle reste toujours marron, mais en certains cas elle présente un dégradé vers la lisière grâce à des raies successives de plus en plus claires, jusqu’au beige et même au blanc, se diluant ainsi dans l’extrême clarté. (…) C’est à ce bord que le sac s’articule à l’extérieur “non tissé”, et que se définit sa relation avec le monde » [16].

Le cœur est au centre du tissage, la bouche à ses extrémités. Ce dégradé vers l’extérieur du monde non défini est ouverture ou appel, comme la frontière kayabi des Kashinawa [17]. Si le cœur est au centre du sac, la bouche est à la périphérie, ouverte sur l’Inconnu. Le principe d’union interdit le contraste, le passage avec le monde inconnu est progressif, il est un dégradé. Le cœur lui-même ne s’oppose pas au corps, il ne connaît pas l’opposition à l’intérieur de la totalité dont il est le centre et il communique sa dynamique de façon également dégradée.

L’auteur ajoute :

« J’ai montré un jour une de ces talegas à une femme de Enquelga, et je lui ai demandé ce que signifiait le dégradé qui apparaissait au bout de sa bouche. Elle prit le sac dans ses mains, réfléchit un moment, et s’adressant à lui dit avec humour : “Kamsajtata, wayajja !”. Elle-même traduisit : “Qu’est-ce que tu es en train de dire, ô sac !”. Ainsi, la talega était définie. Au verbe “Kamsana” (“dire que”, en aymara) la femme avait ajouté le suffixe -ta, qui indique un mouvement d’expansion vers l’extérieur. Le sac, donc, “ouvre sa bouche et parle”, ou “étend son territoire”, quand le marron du bord s’éclaire et se change en lumière ».

Magnifique observation ! Le sac “parle”, et l’on ne peut à présent contester qu’il ne soit “sac de paroles” ! La talega est colorée par des phonèmes visuels. Elle est matrice de la pensée, des dons, et enfin de la parole. Les talegas sont des paniers de paroles, mais pas seulement des paniers remplis de paroles. Les paniers sont des ventres gravides, les fibres tressées, des cœurs et des bouches. La talega parle et signifie, elle étend son territoire : Qu’es-tu en train de dire, ô sac ?

« De fait, l’espace des talegas est parfois “lu” comme un territoire. Tandis que les femmes parlent de corps et de cœur, les hommes, sans nier ce caractère corporel, ajoutent parfois leur propre version : “C’est arajj saya” (moitié d’en haut), “c’est manqha saya” (moitié d’en bas), disent-ils pour chaque côté du sac ; et ils précisent, montrant le centre (chhima) : “C’est là que nous nous réunissons tous, c’est le village d’Isluga” » [18].

Les deux côtés du sac sont explicitement rapportés aux deux moitiés et aux quatre ayllu. Voilà l’organisation dualiste clairement évoquée : Parole d’opposition.

« Certains hommes vont même jusqu’à dire que les bandes de chaque côté correspondent aux hameaux (estancias), et qu’il en faudrait au moins quatre de chaque côté ».

Quatre de chaque côté, c’est-à-dire huit selon la formule parfaite de la Parole d’opposition pour définir une communauté de réciprocité de parenté... comme celle des Huni Kuin !

Mais le village d’Isluga n’appartient pas à l’une de ces moitiés, c’est le centre commun aux ayllu : la Parole d’union. Ainsi, au tout début de son article, Cereceda précisait :

« La communauté conserve son organisation traditionnelle en deux moitiés, celle du haut (arajj saya) et celle du bas (manqha saya), chacune représentée par un cacique (mallku) choisi annuellement. Les deux moitiés s’articulent autour du village central, Isluga, et jusqu’à une date récente quatre oratoires se trouvaient disposés autour de l’église, correspondants aux anciens ayllu » [19].

L’église s’est fixée au centre car là se trouve le lieu prédestiné de la parole religieuse. Il y a un lien entre la Parole d’union, devenue principe d’organisation sociale (Isluga), village central (où nous nous réunissons tous), et la fonction religieuse. Isluga, c’est le lieu du rituel communautaire qui rassemble les quatre ayllu où convergent et communient toutes les forces des hommes, c’est aussi le centre de la fête, c’est-à-dire un centre de redistribution collective et de partage. Isluga est le nom de l’organisation moniste.

« Les femmes écoutent en silence l’explication de leurs maris, et n’en continuent pas moins à parler de “corps” et de “cœur” ». Et Cereceda rappelle la description bien connue de Cuzco : « On dit que la cité avait la forme d’un puma dont la tête se trouverait à Saqsawaman (Valcarcel, 1945) » [20].

« Qui a raison ? » (s’interroge Cereceda),

« Le tissu constitue le langage spécifique des femmes, de sorte que les sacs sont par essence un corps et un cœur. Mais il n’est pas impossible qu’elles se réfèrent aussi à des structures homologues du territoire ou de l’organisation sociale, et que la traduction soit licite ».

Les femmes préfèrent insister sur la fécondité, la génération, la genèse, plutôt que sur l’organisation politique. Les talegas servent au transport des semences de la pomme de terre et de la quinoa, des offrandes dans les rituels qui précèdent les semailles, et dans les usages quotidiens à l’emmagasinage des vivres.

« Cette fonction se trouve en rapport étroit avec les formes du dessin, et notamment le symbole “tayka-qallu”, qui semble signifier “descendance” pour la graine, et “multiplication” pour la nourriture » [21].

Qui a raison ? Mais si les Aymaras ont reconnu les deux Paroles, peuvent-ils ne pas les dire toutes les deux ? Et les hommes ne voient-ils pas dans le sac le symbole de l’organisation de la cité, les femmes la genèse de la communauté ?

Qu’est-ce qui dans le sac peut donner vie à la fois au cœur, Parole d’union, et aux moitiés du corps, Parole d’opposition ; qu’y a-t-il dans la talega qui puisse se manifester avec autant de force par l’union que par l’opposition ? qu’y a-t-il dans le sac pour contenir l’un et l’autre de ces contraires ? Quelle est la source invisible de ces deux Paroles au principe de la talega ? Quel est donc son secret, son mystère ?

Que nous dis-tu encore, ô sac !

Laissons parler Cereceda :

« La “chhima” est un lieu à la fois de rencontre et de division des deux côtés ; il joue un rôle double, ambivalent : il sépare, il crée deux parties, et, en même temps, il les relie et constitue le “territoire” commun qu’elles partagent » [22].

Il unit : il conjoint, mais il sépare ; il redouble le mouvement de convergence en sens inverse en distribuant l’union de façon progressive. Il est bien ambivalent puisque d’une part il réunit les contraires, mais d’autre part il promeut cette union en la différenciant dans toutes les directions. Cette bande centrale peut s’étendre en effet jusque sur la moitié du sac. À ses limites, il n’y a pas de contraste mais au contraire un dégradé, une progression continue vers l’indéfini. Curieusement, le centre n’est pas seulement un mouvement d’union, il est aussi un mouvement d’ouverture. Et cela est vrai autant du cœur que de la bouche, les deux expressions de cette Parole d’union que l’on peut tracer géométriquement par un centre et un cercle périphérique. La Parole d’union est donc elle-même contradictoire ou plutôt elle recrée aussitôt du contradictoire.

Mais en est-il de même de la Parole d’opposition ?

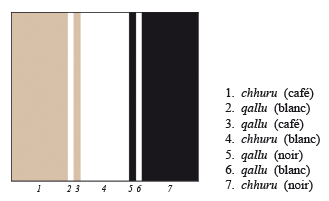

Chaque bande, dit Cereceda, est appelée “chhuru” dont la signification, selon un vieil interprète, est “mère”, et est interrompue sur chacun de ses côtés par une rayure de la couleur de la bande adjacente qui s’appelle “qallu” qui veut dire : “petit de l’animal”.« Les “qallus” sont donc les fils ou les filles des “chhurus” ». Grâce aux “qallus” : « Chaque “chhuru” se trouve dans l’autre, le marron dans le blanc, le blanc dans le marron, et les “qallus” constituent le lien qui empêche les “chhurus” de se séparer. Les bandes ont engendré et échangé des “petits” », poursuit Verónica Cereceda [23].

- Figure 5

Les quallus ne sont pas seulement comme des “petits” des animaux, mais peut-être comme des “enfants” dans un système de parenté… Ce qui nous rappelle la réciprocité selon Lévi-Strauss ou Sahlins, qui n’est pas une symétrie univoque mais immédiatement double puisqu’elle distribue du soi à l’autre et de l’autre à soi. Ce que Cereceda dit de la même façon : « Chaque pôle offre à l’autre une partie de lui-même, et réciproquement. L’équilibre est atteint par l’échange des différences » [24].

Ces “petits” nous rappellent aussi la rencontre entre deux bandes étrangères de Nambikwara selon Lévi-Strauss. Lorsque de telles rencontres ont une issue heureuse, les Nambikwara décident de s’appeler mutuellement “beaux-frères”. « Or, étant donné le système matrimonial des Nambikwara, cette innovation a pour conséquence immédiate que tous les enfants d’un groupe deviennent les conjoints potentiels des enfants de l’autre groupe, et réciproquement » [25].

Les rayures donnent donc naissance à une réciprocité qui ressemble fort à cette réciprocité de parenté des Nambikwara. « Ainsi les bandes paraissent entrelacées par l’intermédiaire de leurs “petits”, comme les conjoints d’un mariage ». On ne sait plus qui parle, Lévi-Strauss des bandes de Nambikwara du Brésil central, ou Cereceda des talegas d’Isluga.

S’il y a de l’autre en soi et du soi dans l’autre (du noir dans le blanc et du blanc dans le noir), alors mentalement se reconstitue du… contradictoire. Cereceda l’a vu qui appelle lien la résultante de cette réplication de l’autre en soi. Le principe d’opposition est par cette réplique redoublé, et ce redoublement lui-même est une forme d’union qui va rétablir du contradictoire. Les “phonèmes visuels” ne servent pas seulement à séparer et désigner de façon classificatoire, ils se constituent comme le je contenant le tu, et le tu le je (Le noir, le blanc et le blanc, le noir). Ils sont des paroles qui ne répondent pas seulement au principe d’opposition mais à la fonction contradictorielle. Ils ne désignent pas seulement par la fonction symbolique, ils engendrent du sens par cette fonction du contradictoire qui n’est autre que la réactualisation du principe de réciprocité à l’intérieur du langage. Ces termes colorés ne désignent pas seulement, ils parlent, ils créent de la signification.

Puisque le principe d’opposition divise, la fonction contradictorielle rétablit de l’unité, et le système qui était ouvert se referme. Puisque le principe d’union rassemble, la fonction contradictorielle rétablit la division, et le système qui se fermait s’ouvre. Le langage commence par d’étranges paradoxes : « Qu’es-tu en train de nous dire, ô sac ! ».

La talega est genèse : l’homme naît de la nature, construit la communauté par la réciprocité de parenté, puis par les dons. L’homme parle avec les deux Paroles, la Parole d’opposition allqa, et la Parole d’union k’ita ou k’isa. La talega raconte comment la femme est à l’origine du don de la vie, du don des vivres, de la réciprocité, de l’alliance et des dons ; comment les hommes ont bâti la cité et gouverné la nature en nommant et classant les choses et les gens. La parole engendre des petits vis-à-vis d’elle-même et s’ouvre sur le monde au-delà d’elle-même : La talega… la talega parle et étend son territoire, la talega est verbe !

La coexistence des deux Paroles chez les Yamparas

Nous ne pouvons pas abandonner Cereceda sans faire allusion à ses toutes nouvelles découvertes. Dans son étude sur les textiles, Verónica Cereceda fait apparaître une opposition entre deux groupes de communautés, de part et d’autre de la ville de Sucre, en Bolivie.

« Ce système d’oppositions permet ces quelques conclusions :- Les deux styles ont sélectionné, pour se définir, un ensemble de catégories communes (entre mille autres possibles). Mais à l’intérieur de ces catégories, ils ont pris des positions contraires ou contradictoires.- La différence qui s’établit entre les deux styles est, par conséquent, de nature structurale (les oppositions forment une structure à l’intérieur des catégories).- La différence est consciente. Elle a été recherchée. Si l’un est ordonné, l’autre est chaotique, etc. (…) » [26].

- Figure 6

- Dessin tarabuco

Le style tarabuco est segmenté, discontinu, avec des contours nets, marqué par l’ordre et la symétrie, il est lumineux, clair, et la perception nette et contrastée.

- Figure 7

- Dessin jalq’a

Le style jalq’a est fluide, continu, aux contours brisés, désordonné, c’est un chaos, sans lumière ou contraste, il est obscur et de perception confuse.

Quant au contenu, les deux communautés ont certainement le même. Leur objectif est de rendre compte des valeurs les plus fondamentales par lesquelles elles s’affirment l’une et l’autre comme humaines, mais la forme par laquelle elles témoignent de ces valeurs, confère aussi à ces valeurs un destin propre.

L’être qui se déploie dans l’union est peut-être différent de celui qui s’épanouit par l’opposition alors qu’il est à l’origine le même. Qu’il soit le même à l’origine, Cereceda le suggère puisque les deux communautés sont nées de la même communauté yampara.

« Les Yamparas firent don d’une partie de leurs terres à la couronne espagnole pour que, au milieu du XVIe siècle, se fonde là une ville, (…) aujourd’hui Sucre. (…). Vers l’Est et le Sud-Est, les terres yampara de la moitié d’en bas, avec sa tête située dans le village de Yotala ; les terres de la moitié d’en haut, situées à l’ouest et au nord-ouest, avec sa tête dans le village de Quila Quila » [27].

Or, au cours de l’histoire coloniale, les deux moitiés se séparent et, à travers des processus encore inconnus, deviennent indépendantes. Chaque moitié se convertit en substrat d’une nouvelle identité. Cette identité peut-elle assumer ce qui était partagé dans le face à face des deux moitiés ? Certes ! mais à la condition que chacune des deux moitiés retrouve un équilibre aussi fondateur que celui du face à face initial.

Le monde tarabuco, dit l’auteur, devient celui de la lumière, du soleil, de la nature organisée, des animaux nommés et répertoriés, classés, des êtres humains actifs et dont l’action est définie, des objets culturels répertoriés ; tandis que le monde jalq’a est un monde sans lumière, ni soleil, le monde de la pénombre où les végétaux et les animaux sont indistincts, les êtres humains statiques, sans définitions précises, où il n’y a pas d’objets et rien qui ne soit spécifié comme précisément humain. Cereceda oppose les deux mondes : « Le monde social et environnemental de l’homme contre le monde asocial et environnemental de Dieu ».

La forme d’une parole classificatoire née du principe d’opposition versus la forme d’une parole religieuse. Parti de la talega, sac des deux Paroles, l’art du textile bolivien nous livre deux genèses, l’une par la Parole d’opposition, l’autre par la Parole d’union.

« Quel que soit son destin, les textiles sont là : belles créations de l’esprit, véritables livres d’une pensée indigène vivante ».

Or, si les deux communautés n’ont plus de relations mutuelles, elles ne s’ignorent pas. Elles sont deux totalités humaines qui se distinguent l’une de l’autre et renchérissent chacune leur propre recherche de l’humain dans une direction contraire à celle de l’autre. Elles sont deux humanités. Ces observations indiquent, puisque ces épanouissements de l’être humain sont synchrones avec le développement de la société occidentalisée en Bolivie, que l’évolution humaine n’est pas linéaire, qu’il n’existe pas de stades évolutifs antérieurs et plus primitifs que d’autres. Elles indiquent que la recherche d’humanité se déploie de plusieurs façons qui toutes peuvent prétendre à la vérité sans pouvoir, puisque contraires, se réduire les unes aux autres. L’universel est pluriel !

Mais à quelle condition ? Ces deux mondes contraires et égaux nouent-ils des relations nouvelles qui ne sauraient reproduire celles du monde yampara puisque chacun est à soi seul un nouveau monde ? Et ces relations, si elles existent, signifient-elles une nouvelle opposition ou au contraire tendent-elles vers une synthèse ? Cereceda s’est posé ces questions difficiles.

« Perdue la mémoire du passé yampara, quelles relations jalq’as et tarabucos établissent-ils aujourd’hui ? Nous n’interrogeons pas ici les relations d’échange économique, de mariage ou autres, pratiquement inexistantes entre les deux groupes. Nous interrogeons les relations (de type intellectuel et spirituel) qui pourraient être présentes dans les traits qui définissent chaque groupe (tout cela que les paysans appellent “culturanchej” – “notre culture” – et qui se réfère spécialement au tissage mais aussi à d’autres manifestations culturelles comme la musique, les rituels, etc.). Ces langages différentiels sont-ils indépendants ou se regardent-ils et s’écoutent-ils les uns les autres ? Établissent-ils un dialogue entre eux ? » [28].

Comment des contraires qui ne sont pas corrélés mais qui chacun en son sein nourrit un équilibre contradictoire peuvent-ils se confronter ? Nous sommes là aux frontières de la recherche...

La coexistence des deux principes moniste et dualiste chez les Carangas

Il est possible de dire que la Parole d’union et le principe moniste sont très fréquemment associés (sinon toujours) à la Parole d’opposition et au principe dualiste. Des organisations sociales dont on faisait les expressions les plus typiques du dualisme comme les organisations amérindiennes se révèlent en fait coutumières de l’une comme de l’autre Parole, de l’un comme de l’autre principe. Dans son étude de l’ethnie Caranga des hauts-plateaux boliviens, Gilles Rivière, par exemple, rapporte des observations qui montrent que la Parole d’union et le principe moniste ont une importance égale à la Parole d’opposition et au principe dualiste.

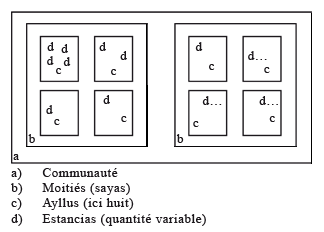

« Toutes les communautés carangas sont formées de deux moitiés ou “saya” (parcialidades en espagnol) généralement dénommées “aransaya” ou “moitié d’en haut” et “urinsaya” ou “moitié du bas”. Chaque moitié est divisée en “ayllu”, unités sociales et géographiques… » [29].

Qu’il s’agisse d’une organisation systématiquement dualiste ressort de façon spectaculaire de l’emboîtement des différents niveaux communautaires.

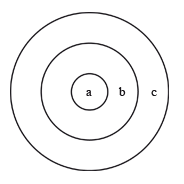

- Figure 8

- Emboîtement des différents niveaux communautaires.Schéma de Gilles Rivière.

Et pourtant, cette belle organisation systématique n’est pas homogène :

« Le village, écrit Rivière, ou “marka”, est le centre administratif de toute la communauté et le lieu de résidence secondaire des familles originaires des différentes “estancias” qui y possèdent généralement une maison. Ces familles y résident lorsque des démarches sont nécessaires auprès des autorités, lors des foires, des assemblées communautaires (“parlamentos”), etc. Mais la “marka” est également le centre cérémoniel. C’est là que se déroulent les fêtes communes aux quatre “ayllu”. Elle abrite les lieux sacrés où, tous les ans, ceux-ci se réunissent pour assurer collectivement ou successivement (“por turno”) des rituels au bénéfice de la communauté. La “marka” peut donc être définie comme un espace commun fondamental et cela quelle que soit sa situation dans l’espace géographique… » [30].

Centre de toute la communauté… foires, assemblées communautaires, centre cérémoniel, fêtes communes aux quatre “ayllu”… il existe donc un principe organisateur qui signifie l’union et non l’opposition, la conjonction et non la disjonction. Cérémoniel, sacré… manifestement, ce principe de conjonction est aussi religieux. L’organisation dualiste est donc doublée d’une organisation moniste qui mériterait le schéma suivant.

- Figure 9

- a : église, b : place centrale, c : marka.

Il y a surimposition d’une structure dite quadripartite par Rivière et d’une structure concentrique.

Mais voici cette double organisation dans la vie communautaire :

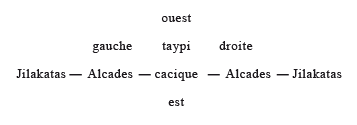

« Certains grands rituels communautaires sont organisés ou présidés par les huit autorités traditionnelles, quatre “alcades” et quatre “jilakatas”. Chaque “ayllu” est dirigé par un “alcade”, qui exerce sa fonction de janvier à juin, et un “jilakata” de juillet à décembre. Bien que les deux “autorités” aient la même fonction, le premier est considéré comme supérieur au second dans l’ordre des préséances. Cette hiérarchie implicite apparaît dans la manière dont ils se placent sur un banc légèrement courbe dont l’apex, qui est aussi le centre ou “taypi”, est occupé par le “cacique”, chef des huit autorités, également désigné pour une année. Deux “alcades” sont assis immédiatement à droite du “cacique”, et les deux autres immédiatement à gauche. Deux “jilakata” sont assis à droite des alcades de droite et les deux autres à gauche des “alcades” de gauche selon le schéma… » [31]

- Figure 10

Il y a donc neuf autorités numériques. Si l’on veut sauver la structure dualiste, il faut admettre que ce nombre se décompose en huit et un. L’“un” doit alors représenter un autre principe. Effectivement, cet “un” n’est pas analogue aux autres. Il est le centre, il est le cacique, il est le chef de la totalité qui exerce une autorité différente de celle des alcades et des jilakata.

Il existe donc bien deux systèmes superposés l’un à l’autre, un système dualiste, qui opposait déjà au niveau inférieur l’alcade au jilakata, et qui oppose quatre ayllu deux à deux. Entre eux, il n’y a pas seulement un axe virtuel mais un principe organisateur nouveau, un centre de symétrie qui unit les différences et les oppositions ou les conjoint dans la communion. Ce deuxième système obéit au principe moniste. Il est représenté par le cacique. Dans le cas de l’ayllu, ce principe apparaît dans le fait que chacun des alcades et jilakata exerce les prérogatives communautaires unitaires, “por turno”, chacun à son tour.

Mais voici à présent un rituel qui fait intervenir les deux Paroles expressément, toujours décrit par le même auteur :

« Au début de ce mois (janvier), les autorités entrantes doivent parcourir leur “ayllu” respectif, reconnaître les bornes (“mojones”) qui le délimitent, et visiter les “estancias” qui le composent. Cette “vuelta” leur permet d’affirmer leur pouvoir et leur contrôle - désormais plus symboliques que réels - sur la population dont ils seront, pendant une année et à tour de rôle, les chefs ou plus exactement les bergers (“awatiri”). À leur retour, accompagnés de leur épouse et du “cacique”, les huit autorités montent au sommet du “Cerro Pumiri” et se réunissent autour d’une “mesa” appelée “Pusi Suyu”, microcosme et lieu d’origine qui signifie les “quatre quartiers” ou “ayllu”, mais aussi, en aymara ancien, “univers” (…) Au cours de la fête, à forte charge émotive, qui dure toute la journée, les participants proclament à maintes reprises : “Viva Aransaya, viva Urinsaya, viva los cuatro ayllu de Sabaya”, et plus significativement : “taque ayllu musiñani”, “puspach ayllu musiñani”, ce qui peut être traduit par : “les quatre “ayllu” aimons-nous, respectons-nous, faisons la paix…”. “Puspach” peut être décomposé en “pusu” quatre, et “pacha” un suffixe qui en aymara indique la totalité (et qui, associé à d’autres termes, exprime et confond l’espace et le temps) » [32].

On ne peut mieux dire que les Aymaras de Sabaya qu’il existe deux Paroles pour exprimer l’humanité d’une communauté. Voici, en effet, un terme qui superpose deux éléments contraires : le premier élément, pusi, signifie l’opposition, et le second, pacha, l’union. Le premier évoque l’origine du principe dualiste, le second celle du principe moniste.

Même dans les sociétés qui illustrent de façon exacerbée le principe dualiste, on retrouve la Parole d’union. Lorsque Tristan Platt étudie la quadripartition chez les Macha de Bolivie [33], il part, on l’a vu, d’une surdétermination écologique des moitiés puna et vallée qui étale l’organisation dualiste jusqu’à découper la montagne en deux moitiés verticales et deux moitiés horizontales. Or, il y a aussi, dit-il, une région intermédiaire, la chawpirana (“région du milieu”).

« Mais si cette discontinuité est floue dans la nature, elle se précise conceptuellement à travers un ensemble de croyances, de telle sorte qu’elle se convertit en un principe régulateur d’organisation sociale » [34]

Platt observe qu’il faut partir de ce principe régulateur plutôt que d’une détermination écologique :

« Des règles culturelles doivent intervenir pour parfaire une discontinuité que la nature ne fait que suggérer, afin de l’instituer en principe d’organisation sociale ».

Répondre à cet article

Notes

[1] CERECEDA, Verónica. “A partir de los colores de un pájaro…”. In : Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, N°4, 1990, pp. 57-104, Santiago de Chile.

[2] « Le café, depuis sa position de “neutre”, se scinde en deux laissant échapper l’ombre et la lumière qu’il contenait en lui. C’est-à-dire, un état d’abord de fusion de l’ombre et de la lumière (ni ombre, ni lumière), et ensuite, un état de disjonction qui fait apparaître les deux extrêmes. » (p. 66).

[3] Ibid., pp. 66-68.

[4] Cereceda rappelle qu’une « relation qui rend homologue une catégorie complète dans le plan de l’expression à une catégorie complète dans le plan du contenu est désignée par la sémiotique comme système semi-symbolique. » (p. 65.).

[5] Ibid., p. 85.

[6] Ibid., p. 70.

[7] Ibid., p. 78.

[8] Ibid., p. 80.

[9] Ibid.

[10] Verónica Cereceda. “Sémiologie des tissus andins, les talegas d’Isluga”. In : Annales, E.S.C. 33e année, n° 5-6, Paris, Armand Colin, 1978, pp. 1017-1035.

[11] Ibid. p. 1019. C’est une femme qui parle (mais pas Aymara) pour dire ce que le vieil homme disait, en opposant donc le cercle au carré !

[12] Ibid., p. 1024.

[13] Ibid., p. 1025.

[14] Maurice Leenhardt. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. (1947). Paris, Gallimard (1971), réed. 1985, pp. 48-51.

[15] Cereceda, op. cit., p. 1027.

[16] Ibid., pp. 1022-1023.

[17] Cf. Chap. 6 “La coexistence des deux Paroles chez les Huni Kuin”.

[18] Ibid., p. 1028.

[19] Ibid., p. 1017.

[20] Ibid., pp. 1028-1029.

[21] Ibid., p. 1033.

[22] Ibid., p. 1020.

[23] Ibid., pp. 1031-1032.

[24] Ibid., p. 1032.

[25] Lévi-Strauss. Les structures élémentaires de la parenté. op. cit., p. 79.

[26] CERECEDA, Verónica, DAVALOS, Jhonny & Jaime MEJIA. Una diferencia, un sentido : los diseños de los textiles Tarabuco y Jalq’a. Sucre, Bolivia : ASUR, Antropólogos del Surandino, 1993, p. 31. (c’est nous qui traduisons).

[27] Ibid., p. 7.

[28] Ibid., p. 10.

[29] Gilles Rivière. “Quadripartition et idéologie dans les communautés aymaras de Carangas” (Bolivie). In : Bulletin de l’Institut Français des Etudes Andines, 1983, n° 3-4, Lima, pp. 41-62.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Voir supra le Chap. 2 “La Parole d’opposition et le principe dualiste”.

[34] Tristan Platt. “Symétries en miroir : le concept de Yanantin chez les Macha de Bolivie”. In : Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Collection Persée, 33e année, nº 5-6 septembre-octobre, Paris, Armand Colin, 1978, p. 1085. (C’est nous qui soulignons).